VOBファイルの変換など

過去に、テレビ番組や撮影したものは、ほとんどオーサリングしてDVDとして保存してありました。もちろん、ハードディスクの容量が大変なことになるからですね(笑)

まぁ、そんなに頻繁に見るわけでもないけれど、資料として使うかも知れないというものは、その辺でいいと思います。オリジナルデータのままHDDにとっておいてもあんまり意味はありません。実際に使うのはほんの数パーセントなのですから。完全に再編集を前提として撮影したモノでない限り、DVD化してしまった方が楽です。リビングでご飯を食べながら内容の確認もできます。

しかし、今回ひさびさに使う必要があってDVDを引っ張り出してきたのですが、持ち運ぶにあたって、複数のタイトルをまとめられないかなぁと思いました。この記事は自分用の備忘録として作成しています。

試してみた手順は以下の通りです。ただこれらは、音声は多重化されていませんし、字幕もありません。本当にビデオファイルと音声ファイルのみのタイトルであることが前提だと思います。映画などのDVDでは複数の音声と複数の字幕、マルチアングルなどの情報がVOBファイルに多重化されていることがほとんどでしょうから、この方法は使えない気がします。

自分で撮影したムービーや単純に録画したアナログテレビ番組等ならこの方法でいけるのではないでしょうか?

(1) DVDディスクから,VOBファイルをハードディスクにコピーする

単純にドラッグアンドドロップです

(2) 目的のタイトルが分割されていれば、結合する

→私はCocoaCatXをつかいましたが、ターミナルでcatでもいけるようです。

(3) 拡張子を.VOBから.mpgに変更

(4) Capty Mpeg Editを使用して、必要な部分だけを抜き出し

→何度か異常終了しました。編集中にファイルの最後の部分にあたると異常終了しました。なのでファイルの最後に当たらないように、範囲を指定して書き出しました。書き出しはうまくいきました。

(5)オーサリング→ディスクイメージファイル作成

→私はCaptyDVDを使いましたが、おそらくiDVDでもできるのではないかと思います。音声やマルチアングルなどが多重化されていない単純なVOBファイルは、内容がほとんどmpeg-2フォーマットと変わらないはずですから

(6) ライティングソフトを使ってDVD焼き込み

以上の手順であっさりタイトルを抜き出して再編集→オーサリングできました。今度からこうしようっと!

———-追記———–

PixelaのPIX-MPTV/P1Mで出力したMpeg2→オーサリングしたVOBファイルとDVDレコーダー(RD-XD91)で録画されたVideoモードのVOBファイルはオーディオフォーマットが異なりました。XD91のオーディオフォーマットはa52(AC3)のようです。これはFLVでは再生できるのですが、QTには対応せず、CaptyDVDにもiDVDにも対応していません。ですから、もちろんファイルを抜き出しての再編集もできないんですね。

この辺については参考になりそうなのがKenのムービー計画さんです。ちょっと解決のヒントがないか研究してみたいと思います。この辺も凄く参考になりそうですね。ここもです。

———-追記 2 ———–

ffmpegX 0.0.9Xでトライしてみたところ、いけそうです。いくつかフォーマットの変換にトライしてみています。今のところアナログの低画質で録画した352×480の動画をうまく変換するにはやはり同じく352×480の解像度かな?とおもうのですが、単純にsummaryでDVD-loを選択してもうまくいきません。

もともとQuicktimeで対応していないフォーマットを再エンコードするので、Optionsタブで、Decode with Quicktimeのチェックを外してみたらうまくいっているようです。

分割バックアップのためのファイル分割

片面2層DVD-Rはまだちょっとたかい。

かといって、ハードディスクに常に入れておくほどでもない

でも、なんとなく消してしまうのは後ろ髪が引かれる

というような10-15GB前後のファイルってあるんです。ムービー編集の残骸とかね(笑)

バラバラにしたら構造とリンクがめちゃめちゃになるので、できればフォルダ毎階層構造まで丸ごと保存しておきたいのだけれど、なかなかそうはいきません。ターミナルでUNIXコマンドを使いこなせる人ならすぐみたいですが、それを学習して時間がありません(笑)

で、探してみました

macSplitGzip ファイル分割圧縮スクリプトgzip 形式(アップルスクリプト)

macSplitBzip2 ファイル分割圧縮スクリプトBzip2形式(アップルスクリプト)

macSpilitは残念ながら私の環境ではうまく動きませんでした。

ただアップルスクリプトを理解していいる人なら、スクリプトそのものをかきかえればいいので、一番いいのでしょうね。

macSpilitは分割前におおよその分割ファイルサイズを入力するのですが、ここでつまづきました。なんどやっても、想定のファイルサイズにならず、ソフトを強制終了しても、プロセス自体はすでに別のソフトに投げられているので、おわらず(笑)何度かトラブルになりました。う〜〜ん、やっぱりUNIX使えるようになりたいなぁ

→と思ったのですが・・・ファイルサイズ2GB制限に引っかかるのか2GB以上の分割サイズを指定するとおかしくなるみたいです。分割サイズを1GB程度にして放り込むとうまくいきそうです。スピードは圧倒的にmacSplitBzip2が早いみたいですね。

→試してみましたが10GBくらいのファイルだと結合はべらぼうに遅く、今回はうまくいきませんでした・・・ファイルがでかい場合はその他のツールを試してみた方がいいかもしれないですね。

追記

分割ファイルを探しているとdrop-split 1.0.1なるものを発見しました。アップルスクリプトを使ったファイル分割と結合の問題もふれられています。なるほどですね。それからパスやファイル名に特定の日本語が入っていると正常の動作しないバグも修正されています。

→スピードも速くナイスです!安定して動いてますね。分割→結合テストも成功しました!

ちょっとUNIXをいじってみて感じることは、ユーザーのドキュメントに全てのファイルがおさまっているのはUNIXでターミナルを叩くときにはとても都合がいいんですよね

でも私のように、複数のドライブにカテゴリー毎に分散してファイルをおいている場合やファイル名に日本を使っているときはターミナルは結構しんどいです。

.MacのBuckUp(.Mac限定ソフト)はこれが簡単らしいのですが・・・公開してくれよ〜〜〜っておもいます

Apacheのアクセス制御について

ウエブサーバーを構築しなくてはならなくなって、いろいろと試行錯誤していますが、これが結構大変です.

素人なもんですから、アクセス制御の仕方とApacheの仕組みとUNIXの仕組みを同時に学んでいるようなものでこれがしんどい。

レンタルサーバーで一般につかわれる .htaccessによるアクセス制御もいいのですが、せっかくhttpd.confで直接設定できるのですから、こちらでやってしまいたいと思います

Mediaweb 「httpd.confによるクライアントのアクセス制御」Apache HTTP Server Version 1.3「 Apache コア機能」

ところが今のところ、あんまりうまくいっていません!tigerのapacheは1.3だとおもいますが、読みやすいドキュメントがあるのは2.0以降のようですね。英語も読めなくはないのですが、テクニカルタームがしんどい。あんまり時間も掛けられないので、へばってます。

PLCアダプターについて情報収集

LANコードでむちゃくちゃになっている自宅のLAN環境を改善するためにPLCアダプターの導入を決意する。そこで情報収集です。いろんな規格が入り乱れているけれど、どれがいいんでしょうね。とりあえずはテストした記事だと、以下ですね。

コンセントがLAN端子に早変わり、PLC製品の実力比較:日経パソコンオンライン

あと、基本的知識についてはやはり

です。

スケジュール調整用のCGI

思うんですが、メールでスケジュール調整ってほんとに大変ですね・・・

とくに飲み会の幹事とかになってしまうと、大変です。

オフミとかなら、もともとPCベースでのコミュニケーションなのでいいのですが

職場とかかならずしもPCを使わない環境では・・・凄く大変(笑)

ということで、携帯からつかえる投票・スケジュール調整のためのCGIでフリーのモノをさがしてみました

アンチェキ(携帯対応&複数イベント対応)

有名なサイトもあったようですが、複数が無くなってますねえ

これから試してみます

サイドバーの変更の仕方(MT4.1)

自分ための備忘録です。たまにしかやらないので、すぐにやり方を忘れるんですね。で、次にやるときにさんざん苦労すると(笑)おそらく書いておく時間<あらたに調べ直す時間でしょう

サイドバーのデザイン変更ですが、

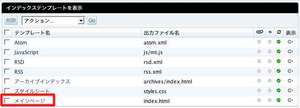

(1)管理ページのメニューから > デザイン > テンプレート

(3)画面右のインクルードモジュールのユーティリティをクリック

(4)そしてでてくる画面のソースを書き換えます

私の場合でてきたのは以下でした。実際には埋め込むウイジェットセットの名前をあらかじめ

管理ページのメニューから > デザイン > ウイジェットセットで確認しておく必要があります

<div id=”utilities”>

<dl class=”navi”>

<MTUnless name=”tempName” eq=”individual_entry”>

<$MTInclude widget=”最近のブログ記事”$>

</MTUnless>

<$mt:WidgetSet name=”2カラムのサイドバー”$>→widgetset追加のための書き足した行

<!–cut →もともとあった部分を削除ではなくコメントアウトするために追加した行

<$MTInclude widget=”カテゴリーリスト”$>

<$MTInclude widget=”月別リスト”$>

–> →もともとあった部分を削除ではなくコメントアウトするために追加した行

</dl>

<!–end navi–>

<!– cut→もともとあった部分を削除ではなくコメントアウトするために追加した行

<dl class=”others”>

<$MTInclude widget=”検索”$>

<$MTInclude widget=”フィード”$>

</dl>

–>→もともとあった部分を削除ではなくコメントアウトするために追加した行

<!–end others–>

</div>

<!–end utilities–>

こんな感じで変更しました。

あんまり詳しくないのですが、

<$mt:WidgetSet name=”ウィジェットセットの名前”$>

で埋め込む方法と

<$MTInclude widget=”ウイジェットそのものの名前”$>

で埋め込む方法の2つがあるんですねえ・・・多分

ただいじりやすさを考えればウィジェットセットなのでしょう

(5)保存して管理ページのメニューから > デザイン > ウイジェットセット

(6)埋め込んだウィジェットセットを選択してドラッグアンドドロップでセットを変更

(7)再構築

という感じです。

体脂肪計・体組成計の測定メカニズム

よく見られる体重計に付いた体脂肪計なのですが、いったいどんなはかり方をしているのかさっぱりわかりませんでした。

抵抗値をはかっていることは理解できるのだけれど、なぜそれで体脂肪がわかるのか?そして、測定しているのは抵抗値であるにもかかわらず「体脂肪計(体脂肪を測定している)」という名前が付いていたことで私は混乱をしていました。もしかしたら私の予測外のとても高度なことをしているのではないかと(笑)

これについてタニタの記事がありました。なるほどねえという感じです。

なぜそんなことを気にしていたのかと言えば、私は普通のヘルスメーターではむちゃくちゃな数字がでるんです。およそですが29-35%になるんですね。でも残念ながらそんなに太っていません。いや体重は重いんですが・・・

それで気になって、ちょっとお願いして、水中体重測定法でいちど体脂肪率をはかってもらったことがあるんです。ドラム缶のような測定器にもぐって、思いっきり息を吐いて、それであがってまた息を吐いて・・・かなりしんどい測定でした。それで出てきた脂肪率がおよそ17-18%だったんです。まず間違いなくこちらの数字の方が正しいので、

タニタの体脂肪計の数字は私については正しくないという事になります

タニタの体脂肪計ででてくる脂肪率は「統計的予測値」であって、その人の体脂肪を直接測定したものではありません。抵抗値をはかってみて「身長がこのくらいで、体重がこのくらいで、性別が男で、抵抗がこのくらいの人の統計値はおよそこのくらい」というきわめてシンプルな予測値によって算出されているものでした。

当初はおよそ70名ほどのサンプルを集めて水中体重測定法で算出した脂肪量を基準にして、10代から60代ぐらいまでの男女と力士などのひとに協力してもらってデータを集めていたようです。まぁ単純に考えると各世代の各性別ごとにサンプルは5名ということですね。これでも誤差は3%だったようなので、いかに日本人のみなさん分散の小さい体格をしているかということだとおもいます・・・

このようなサンプルデータの詳細を明かしてくれたのはおそらく現在はDXA(骨密度測定装置)で骨・筋肉・脂肪量を正確に測定したデータが1万人程度あるからだとおもいます。やはり各世代性別毎5名じゃちょっと・・・と思うところはユーザーとしてはありますもんね。

現在は母集団が大きく測定値も正確であるため、「体組成計は正確なんですよ」といっているのですが、これは、標準的な体格の人にとっては誤差が3%から0.5%とかになるからなのでは?正確になったとは言えるんでしょうが、

私のように、回帰直線(予測値)から大幅にはずれてしまっている人間だと、相変わらず全然あてにならないことは変わりないんですね。

アスリートモードもあるよという事だったんですが、アスリードモードで測定すると今度は13-14%になって、実際よりも低く出るんです。つまり、DXAを用いて測定したアスリート集団の統計からも私は3%以上の誤差ではずれていると言うことになります(笑)

面白いのは私の通っているジムのインストラクター(水泳の元全日本クラスです)で、このひとはアスリートモードにすると、一般人モードよりも体脂肪が多く出てきます。もちろん、こうじゃないのかな?と予測はしてたんだですけれど。確信が無かったんですよね。こういう記事を見れば納得です!

今度からは体脂肪計の数字を見てへこむのはよそうと思いました(笑)

MPEGからQuicktimeムービーへの変換

Squared 5

というフリーソフトウエアがあるようですね。まだ使ってないのですけれど・・・

ムービーをとりあえずハードディスクから抜くためにDVDオーサリングしてしまったものを

とりあえず「いいや!」とおもって素材を消してしまうわけですよ

しかし、あとから「これここで使いたいなぁ」とおもうことがあります

しかし、いったんVOBに変換してしまったムービーをまた編集可能にするには結構たいへんで

いったいどうしたらいい物かと思案していました・・・

出来るかどうか、まだわからないですが、要チェックですね

しかもフリーウエアのようです!すばらしい!

液晶パネル!!

ホントに商品が多くて困ります・・・

毎度毎度買い直しのたびに思い出す(調べ直す)のが大変なので

備忘録がわりに書いておきます・・・・

このblogなんてほとんど俺しか見てないし(笑)間違いなく自分用だなぁ

ハードウェア@2ch掲示板

液晶モニタ総合スレテンプレページ

また目に優しい液晶モニタスレというのも存在する

液晶パネルInfo

「TN&VA&IPS 」モニタ用液晶パネルの種類

各社モニター性能比較表

高解像度ワイド液晶ディスプレイ選び

myLife with MacBook Pro

いやはや、買う前に勉強することが多すぎ〜〜〜

現在、使っているのは

(1)三菱 RDT201WS:1680*1050、S-IPS、LG製らしい。

(2)IO DATA LCD-AD202G:1600*1200、P-MVA (AUO M201UN02 V3)

とのこと。

2CHのハードウエア板、目に優しいモニタスレのテンプレには以下の情報がのっています

——————–引用ここから———————-

パネル別目の疲れランキング(参考情報)

(1) シャープ ASV(ブラックTFT、非ブラックTFTとも)

現存するもっとも穏やかで目の疲れない液晶。非常になめらかでしっとりした画質。

(2) 日立 S-IPS

地味で落ち着いた画質だがとても自然。画素子が均一で綺麗、ギラツキもない。低開口率に因る多少のツブツブがある。

(3) IDTech DD-IPS

色は鮮やか。多少のギラツキがある。

(4) NEC SA-SFT(IPS系)

色が鮮やか、応答速度もまあまあ。視野角が日立S-IPSに比べると狭い。多少のギラツキがある。

—————— ↑目の敏感な人はここから上↑ ——————–

(5) 富士通 MVA/MVA-P

比較的目は疲れないが上位陣には一歩譲る。

(6) 数世代前の韓国・台湾パネル(古いPVA、古いP-MVA、古いLG-IPS)

発色が薄くて画質は悪いが、ギラツキは少ない。

(7) LG H-IPS

LG S-IPSからはかなり改善され、ギラツキも少なくなった。とはいえ上位陣とは明確な差がある。

————– ↓目が弱い人はここから下は使えない↓ —————-

(8) AUO P-MVA

ザラツキが多くギラツキもあるので目が疲れる。値段が安いため近頃はショップにあふれている。

————————- ↓眼科へGO!↓ —————————

(9) SAMSUNG PVA/S-PVA

応答速度が速く、一見きれいで、値段が安いため、近頃はショップにあふれている。

S-PVAはPVAの視野角を改良したもの。どちらもギラツキがありかなり目が疲れる。

(10) LG S-IPS

いわゆる目潰しパネル。目の焦点が合わず、短時間の作業でもとても疲労がたまる。

(情報不足のため番外) TN

発色が悪く視野角も悪い。ギラツキが無く目が疲れない物もあれば、多少のギラツキが有るものもある。物によって特性が異なる。メーカーごとの比較も少なく、情報不足。光沢画面(グレア)は疲れが増す。

——————–引用ここまで———————-

もちろん鵜呑みには出来ないのですが、なるほどね〜〜〜ともおもいます。

それにしても、上位の液晶パネルはホントに高くつきそうです・・・

ARENAからMail 2への移行

ついにこの日が来てしまいまいた。AEANAはいわゆるユーザーとの対話の中で進化し、はぐくまれてきたソフトなのですが、OSXへの移行に伴って開発は中止され、現在はメンテナンスモードになっておりました。もちろん、ばりばり動くのですが、迷惑メール対策が極端に弱いこと(現在の他のメーラーにくらべて)と、さすがに大容量の添付ファイルを送ろうとすると、トラブルになるということが発生していました。

メーラーではエラーメッセージで後れていないように見えても、実は先方にはとどいており、こちらで確認できないがゆえになんども同じメールを送ってしまうというトラブルがここのところ頻発しており、とうとうメーラーの乗り換えを実行しました。

参考にさせていただいたページはこちらの

「ARENAから他のメールソフトへ」

です。これに従って、

(1)ARENAですべてのメールボックスの無駄な容量を圧縮

(2)漢字コードをシフトJISからJISヘ

(3)改行コードをLF(UNIX形式)

(4)Mail 2を起動し、ファイル>メールボックスの読み込み>その他

で実行しました。読み込みはすっごい時間がかかりますが、これで添付ファイルも問題なく読み込めました。結局ARENA2Mailは使いませんでした。メールボックスが大きいとうまく動かないのかもしれません。私の環境ではうまく動いてくれませんでした。

OSXで漢字コードと改行コードを変換できるソフトはいくつかあるのですが、すごく遅かったり、トラブルが多かったりで、今回まともに動いてくれたのは一つだけでした。

MacNKF_OSX

変換はドラックアンドドロップでドロップしたあとに変換ダイアログで変換内容を選択する形になります。私は入力を自動選択、出力をJIS、改行コード変換のチェックボックスをいれて、UNIX形式を選択しただけで、あとは変換!でした

注意は、このソフトウエアは複数のファイルを一気に変換できる仕様になっているのですが、残念ながらそれをやるとうまく動きませんでした。しかし一つ一つやると、100MB近いメールボックスファイルも10秒もかからず変換してくれます.

(OS10.4.10,G5_Dual2Ghz)これは一つ一つやった方がまちがいなくトータル作業時間は短くなります。

白黒スキャン書類のPDF化

私はプリンターにBrother DCP-8025Jという機種を使っています。すごく使い勝手のいい機械でで本当にブラザーさん有り難う!なのですが、これまで困っていたのがドキュメントフィーダーの扱いでした。

スキャンスナップのようにスキャニングして保存しようと思っても、とにかく遅い!そして容量もでかい!設定がよくわからないと言うこともあり、せっかくのドキュメントフィーダーも宝の持ち腐れだったんですね。

けれどAdobeのAcrobatと組み合わせることで、かなり満足のいくスキャン&PDF化&容量低減を実現できました。とりあえず備忘録として書いておくことにします

(1)8025JではBMP形式、600dpi、白黒でスキャニング

これだと、A4一枚でおよそ4.5MB位になります。でもこれでも容量は大きいですね、

メールで送ろうとすれば大変です。

(2)Acrobatで、メニュー>環境設定>PDFへの変換>BMPを選択

(3)設定を編集を選択して、圧縮のところの

白黒 → CCITT Group4

グレースケール → JPEG(低)

カラー → JPEG(中)

としておきます。これでBMPファイルをPDF変換する際に、この設定が適応されます。 スキャニングする際に圧縮をかけるとPDF化の段階で圧縮できなくなるんですね。なの でBMPでスキャニングしておくのが肝です。

(4)Acrobatで、 メニュー>ファイル>PDFの作成>複数ファイルを選択

→結合したいBMPファイルを選んでOKをおす

(5)結合が開始されるので、ファイルが表示されたら保存する

(6)縦横の回転はメニュー>表示>表示を回転で出来ます

これで一気にフィルサイズが小さくなります。OCR化しなくても

10-15ページ程度ならメールで送れる(3-4MB)になります!

HotSync悪戦苦闘

ここしばらくHotSyncが出来なかったことは前にも書いてます.

いろいろやった結果,PalmDesktop英語版4.2.1rev.D(日本語化)+Info.plist書き換えでHotSync出来るようになりました

しかし.T650ではいまだHotSync出来ません・・・

結局,ネット上にシステムプロファイルが載っていたTH55のみ,ホットシンク出来るようになっています.

成功した手順ですが

(1)(ユーザー名)/書類/palm/ユーザ/(ユーザー名)/以下をまとめでアーカイブとしてバックアップしておきます.

(2)念のためpalmDesktopから予定表など書き出せるデータは書き出しておく

(3)MissingSyncのアンインストーラ(私は3.0.9のものを使用)を使ってアンインストール

(4)PalmDesktopのアンインストーラでアンインストール

(5)PalmDesktop英語版4.2.1Rev.Dをインストール

(5)PDE2Jをつかって日本語化

(6)ライブラリ/Application Support/Palm HotSync/Transports/USBを右クリックして「パッケージの内容を表示」

(7)「Contents」を右クリックして「パッケージの内容を表示」

(8)Info.plistをmiで開く(Shift JIS & CRで大丈夫らしい)

(9)最後のとの間に

———ここから———————-

<dict>

<key>USBVendor</key>

<string>1356</string>

<key>USBProduct</key>

<string>324</string>

</dict>

<dict>

<key>USBVendor</key>

<string>1356</string>

<key>USBProduct</key>

<string>361</string>

</dict>

<dict>

<key>USBVendor</key>

<string>2096</string>

<key>USBProduct</key>

<string>361</string>

———ここまでを記入———————-

上記の内容はたくさんのウエブページを参考にさせていただきました!感謝!

(10)保存!

でなんとさっくりTH55でHotSync出来るようになりました

そして,とりあえず,PalmDeskTopから予定表をインポートしてユーザーデータからBackUpをリストアして今に至っています

あ〜〜〜つかれた〜〜〜〜

HotSync出来ない!

最近,PEG-T650でHotSyncがうまくいかない

突然つながったと思ったら,次の日には全然つながらない

HotSyncボタンを押してもうんともすんとも言わないということが増えてきていました

ここ2-3日はまったくつながらない!という危機的な状況・・・

ところで,本日

(0)ライブラリにある初期設定らしきものをまとめてゴミ箱に

(1)HotSyncマネージャ起動

(2)接続設定→接続をUSBのみに変更

(3)コンジットマネージャを起動

(4)本体のHotSyncボタンを押す!

で,さっくりつながりました・・なんで〜〜〜??

これを試みる前に,これまでPalmDesktopをインストールしたことのないOSX 10.2.8のディスクにわざわざPalmDesktopをインストール→MissingSyncインストールして試したところ「うんともすんとも言わない」ので「これはハードか?」と疑っていた次第・・・

でもこんなにさっくりつながるなんて??全然原因がわかりません

原因を特定できればいいんですけれどねぇ

ガーメント機能付きビジネスバック

通常の短期出張だと,HOKUTANのファイバートランクで全部やっていたんですが,ここしばらくハードな出張が続きそうなので,専用のバックを購入することにしました・・・

必要な機能としては

・ガーメント機能付き(行き帰りでは出来ればスーツは着たくない)

・パソコン保護(別にバックを入れるよりは楽)

という感じです.ガーメント機能付きのビジネスバックはマニアックな分野なので現物があんまり見れません・・・こういうときはほんとにネットって助かります

(1)KANZAN(東京ラゲージ) アブソーバー SAE-89098:10298円 黒&グレー

サイズ 48×34×17センチ

・PCコンパートメントあり(クッション強力)

・1680D

・1.6キロ

・特徴,底ガードあり,2WAY,ガーメント脱着可能

(2)PROGRESS(エンドー鞄株式会社) 1780 :14700円

サイズ 52×35×19センチ

容量 31リットル

重量 1.8キロ

特徴:ナイロン中空糸使用で軽量,丈夫なハンドル,リュック形式可能,PC非対応

ガーメント非脱着,ガーメント部分に収納豊富,PC専用ポケットなし,しかしウレタンポケットが一つあり

(3) UNFINISHED JOURNEY 47039:15000円

サイズ 55×36×23センチ

重量 1.4キロ

素材 1680D

特徴.PC非対応,底ガードなし,ガーメント非脱着

(4) UNFINISHED JOURNEY 47035:13000円

サイズ 52×32×17センチ

素材 1680D

特徴,PC非対応,底ガードあり,ガーメント非脱着

(5)TRANSER SELECT II 03-5369:12600円

・1680D

・50×33×17(+5あり)センチ

・1.7キロ

特徴:PC収納用のボード付き→すごい機能的!

いろいろと検討した結果!PROGRESSの1780を注文!

会社情報を調べてみると,なんとこのエンドー鞄株式会社は

私が愛用しているHOKUTANトランクの親会社(笑)

相性がいいのか?

静音・防音・デットニング(情報収集)

最近のというか,コスト制約の厳しいコンパクトカーではやはり静粛性中心の対策は少ないようで.まえに乗っていたHNP10ではあった運転席フロアのアスファルトシートなども使われていないんです.

まぁ燃費対策の軽量化に加えて,もともと静粛性を重視してつくられていない,コンパクトカーでは,対策したところで効果は薄い!と判断されているのかもしれないですね.まぁある程度はしようがないとあきらめています.

でもやはりいじりたくなるのです・・・・ということで簡単に調べた者を備忘録的に・・・

・レジェトレックス(制振材)

・エプトシーラー(防音材)

・オトナシート(アスファルト系制振シート)

・鉛シート(フェルトの上に鉛シートは効果が高いとのうわさ)

・Beat-Sonic ダンピングマット

・レアルシルト(積水化学,制振シート)

・メルシート(フレキシブルインシュレーター,ドラミングなどの原因となるパネルシェイクの制振など・・・これは施工が難しいのか小売がない??)

・ニトハード(偶然見つけました,これって小売りしているのかな?)

・ノックスドール3100(ノックスドールの制振剤・・・完全硬化後は100度以下の条件で使用可)

・ノックスドール,オートプラストーン(タイヤハウス内の防錆,遮音)

・東京防音(業者,各種素材販売あり)

・1616.co.jp(業者,各種素材販売あり)

・ストライダー(業者,各種素材販売あり)

・ARROW(業者,各種素材販売あり)

・高山化成(制振シートメーカー)

・車内静粛化計画(静粛化にトライしているページ)

You are currently browsing the Keep on Trippin' by Studio Naked Spirits blog archives.